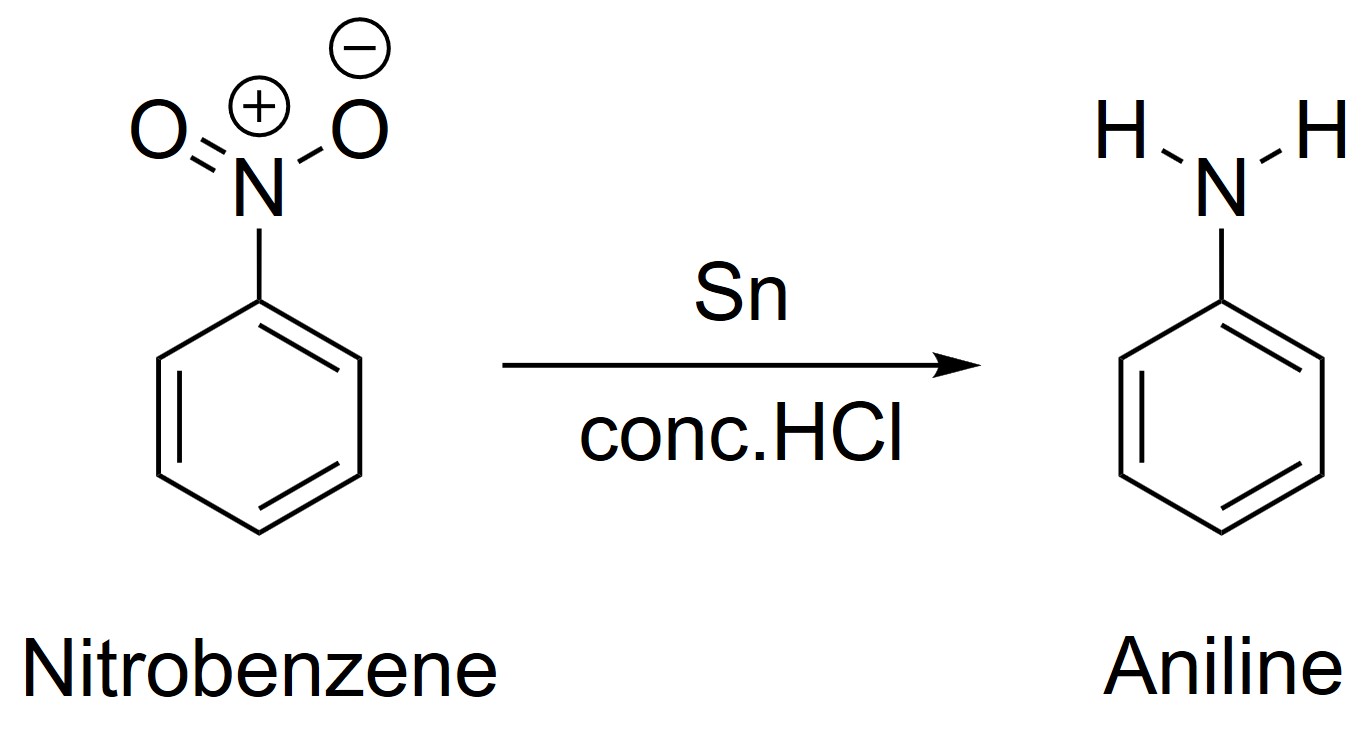

ニトロベンゼンに鉄またはスズを加え、濃塩酸などのプロトン源を加えると還元反応が起こり、アニリンが合成できます。

この反応は非常に有名ですが、詳細な反応機構はよくわかっていません。当記事では、最新研究で示された予測されている反応機構について見ていきます。

ニトロベンゼン還元の反応機構

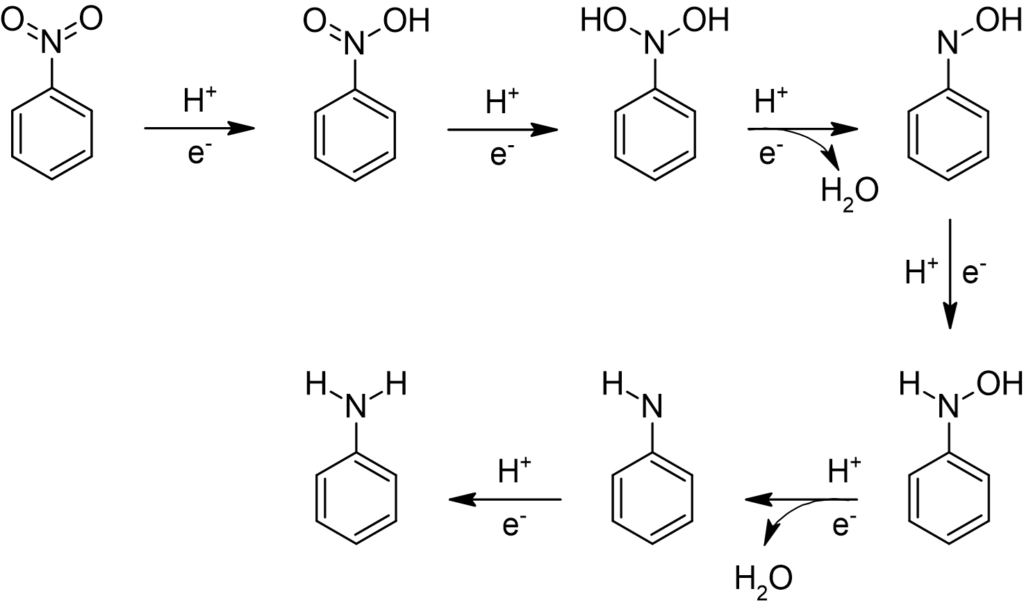

2016年に提案された反応機構は次の通りです1)。ここでは触媒としてPt(111)が関与しているとして計算されました。

ファンデルワールス相互作用を考慮した密度汎関数理論を用いた計算によると、白金の(111)面で反応が進む際は、この反応経路が最もエネルギー的に有利であることがわかりました。

*なぜ(111)面を使って計算したのかはよくわかりませんでした。(111)面は最密充填で熱力学的に最安定であると言及されていて、かつ論文のIntroductionでPt(111)面での反応について複数言及されてはいました。

補足

1854年にBéchampは鉄系触媒を用いたニトロベンゼンからアニリンへの還元を初めて報告しました2)。そのため、この反応はBéchamp還元(ベシャン還元、ベシャンプ還元)と呼ばれています。

その後、Haberはその反応機構を提案しました(ちなみに彼はハーバー・ボッシュ法で有名なハーバーです)3)。

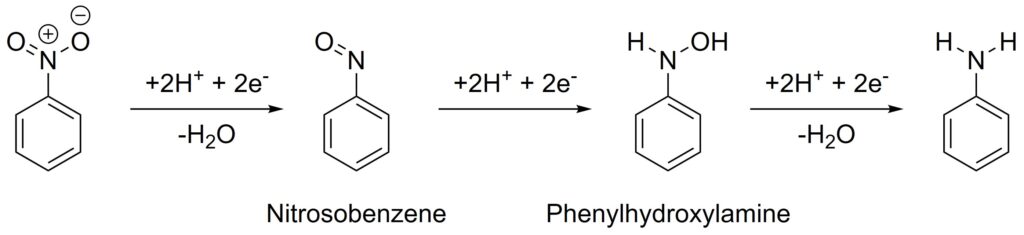

Haberは、中間体としてニトロソベンゼン(nitrosobenzene)とフェニルヒドロキシルアミン(phenylhydroxylamine)が存在すると予測しました。

また、彼は副反応の存在をも予測しました。ニトロソベンゼンとフェニルヒドロキシルアミンが脱水縮合により結合し、アゾキシベンゼンが生成され、その後アゾベンゼンとその還元体のヒドロキシアゾベンゼンが生成すると考えました。さらに、ヒドロキシアゾベンゼンが開裂し、最終的にニトロベンゼンが生成すると考えました。

しかし、ヒドロキシアゾベンゼンの解列によりアニリンが生成する反応はほとんど起こらないことが後にわかりました4)。

また、アニリンとニトロソベンゼンの脱水縮合によりアゾベンゼンが生成するというルートも後になって提案されました。

加えて、中間体が存在するとはいったものの、ニトロソベンゼンは不安定で、フェニルヒドロキシルアミンは速やかに還元してしまうことから単離できていません。

つまり、Béchamp還元の反応機構は正確には分かっていません。

今回紹介した反応機構もあくまで計算で求めたものにすぎず、実証されているわけではありません。

今回はニトロベンゼンの還元を例にBéchamp還元を紹介しました。しかし実際には、広くニトロ基をアミノ基に還元することができます。

なお、スズや鉄の代わりにラネー合金(Ni-Raneyなど)や亜鉛とマグネシウムの合金Zn(Mg)、パラジウム炭素Pd/Cを用いた接触水素化が使われることもあります。

さて、Béchamp還元ではニトロ基由来の部分に水素が付加した部分が活性点となり反応が進むと考えられています。この構造のうち、水素が1つだけ付加したものと2つ付加したものが考えられています。

そして、水素が1つだけ付加した構造から次に進む反応をsingle-H induced reactionといい、同様に水素が1つだけ付加した構造から次に進む反応をdouble-H induced reactionといいます。

どちらが優位な経路かは触媒によるようです。今回ご紹介した研究ではdouble-H inducedなほうが優位なようです。

一方、別の触媒を用いた系ではPh-NO2からPh-NOHまではsingle-H induced reactionで、Ph-NOHからPh-N-Hまではdouble-H induced reactionをたどる経度がエネルギー的に最も有利なようです5)。

なお、実際に実験する際はニトロベンゼンに酸を加えてアニリンを合成したので、アニリンは塩酸塩の状態になっています。したがって、塩基で中和して抽出します。

参考文献

一般的な有機化学の教科書にBéchamp還元の反応自体は載っています。しかし、詳しい反応機構は載っていないことが殆どです。

また、Béchamp還元という名前も教科書ではあまり見ません。それなのに化学実験では頻出なのです。何とも厄介な話です。

このように、実験で扱った反応が教科書に載っていない場合はしばしば訪れます。その際には実験書を読むと良いでしょう。

大学で配られる実験テキストは、実験書と呼ばれる、化学実験の方法や反応機構等について書かれている本を参考にして作られています。

この記事の下にある参考文献に有機化学の実験書を載せておきました6)。

ちなみに今回紹介した研究は2016年の論文に掲載されており、比較的新しいことから教科書等ではまだ取り上げられていないと思います。このようなこともあるので、本当は論文を読んでほしいところです。

必要に応じて翻訳機能などを使いながらご覧ください。

なお、その他役立つ文献も示しています7-9)。

- T. Sheng, Y.-J. Qi, X. Lin, P. Hu, S.-G. Sun, W.-F. Lin, Chem. Eng. J. 2016, 293, 337.

https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.02.066 - A. J. Béchamp, Ann. Chim. Phys. 1854, 42, 186.

- F. Haber Z. Elektrochem. 1898, 4, 506.

- Wang, Z. Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, 2009, pp. 284-287.

https://doi.org/10.1002/9780470638859.conrr063 - C.−C. Zhao, S. W, L.−K. Yan, Z.−M. Su, Inorg. Chem. 2024, 63, 1784.

https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c03106 - (実験書)フィザーウィリアムソン有機化学実験

(Fieser, Williamson, “有機化学実験”, 丸善出版, (2000)) - C. D. Campbell, M. I. Stewart, J. Chem. Educ. 2023, 100, 3171.

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00283 - E. A. Gelder, S. D. Jackson, C. M. Lok, Chem. Commun. 2005, 522.

https://doi.org/10.1039/B411603H - Q. Liu, S. Tadrent, C. Proust, F. Gomez, A. Khelfa, D. Luart, C. Len, Chem. Eng. Sci. 2020, 211, 115275.

https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.115275